2021年美国GDP

77%、70%、65%...

中国GDP对比美国的比重,正在下降——这是改革开放40年以来,从未有过未有的局面。

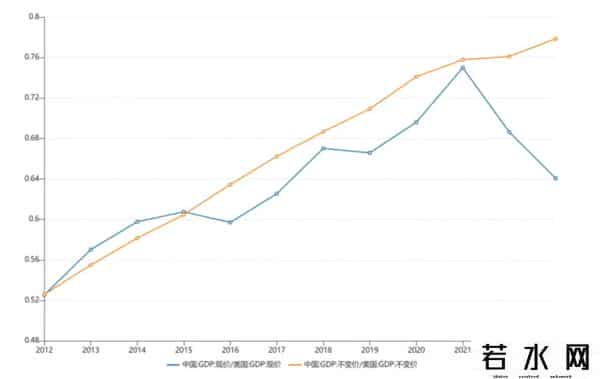

2021年,中国GDP17.82万亿美元,达到美国的77%,两国GDP差距为5.2万亿美元。

到了2022年,这一差距扩大至7.47万亿美元,我们与美国的GDP比重,也下降到70%。

2023年数据显示,中美GDP差距还在继续拉大,比重进一步下降至美国的65%。

根据最新数据显示,2024年美国全年GDP创下了最高纪录,达到了29.2万亿美元,中美GDP差距进一步扩大到了10.26万亿美元。

我们与美国的GDP比重,已低于65%……

面对这一情景,美国媒体高兴地说:中国GDP可能永远也追不上美国。

并且,他们开始流行一个叫做“70%定律”的说法。

什么是“70%定律”?

就是说当一个国家GDP达到美国的70%左右时,美国会采取各种各样的手段遏制其发展,最终成功阻止后来者超越。

当年的日本,就是在70%这个位置上,止步不前。而苏联,根据某些版本的GDP统计数据,大概在上世纪70年代初,也是在70%这个位置上,从巅峰进入衰落。

不禁要问,中国的崛起,也难道要结束了吗?

先给答案,没有。

今天,柏年就给大家对比一下中美经济规模的实际情况,让大家有个清晰的认识。

一、中美经济总量对比

我们都知道衡量一个国家经济规模最常用的指标就是国家生产总值,也就是大家俗称的GDP。但实际上GDP有多种不同的算法和维度,比较常见的是名义GDP、实际GDP和购买力平价GDP。

比如今年2月份,国家统计局公布的我国2024年GDP是134.9万亿人民币,这个值就是名义GDP,是直接用当年价格计算的经济总量,相当于一个“账面数字”。

举个简单的例子,如果包子去年是1块钱一个,今年涨价到2元,那在包子店产量不变的情况下,名义GDP就直接翻倍。

实际GDP是剔除涨价后的真实增长,比如包子店如果今年多生产了10%的包子,即使价格涨了一倍,实际GDP也只算这10%的产量增长。

而前面开头所说的中美GDP对比下降,用的就是名义GDP。

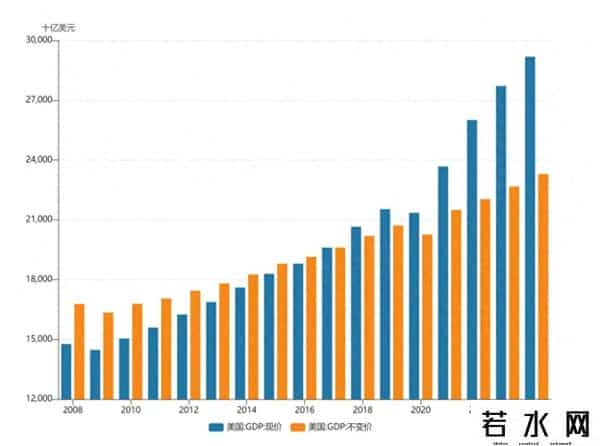

美国自疫情开始,美联储开始疯狂印钱刺激经济,造成美国这几年来物价高涨,2021-2023年年均上涨超过了7%。高通胀让美国名义GDP快速飙升,但实际GDP一直维持在2%的增长。

而中国因为地产萎缩、经济结构调整,面临着物价下跌的通缩局面,再加上人民币贬值,所以导致名义GDP换算成美元后,严重“缩水”。

简单来说,美国靠“涨价”让GDP虚胖,而中国却因“降价”显得瘦了。

但从实际GDP来看,中国实际GDP增速一直保持在5%以上,是美国增速的2倍多,占比美国实际GDP这些年一直保持上升的。

另外,我刚才也提到了,影响名义GDP的另一个重要因素就是汇率。这几年人民币兑美元呈贬值趋势,从2022年2月份1美元兑换6.322人民币到今年初1美元兑换7.190,贬值了接近14%。

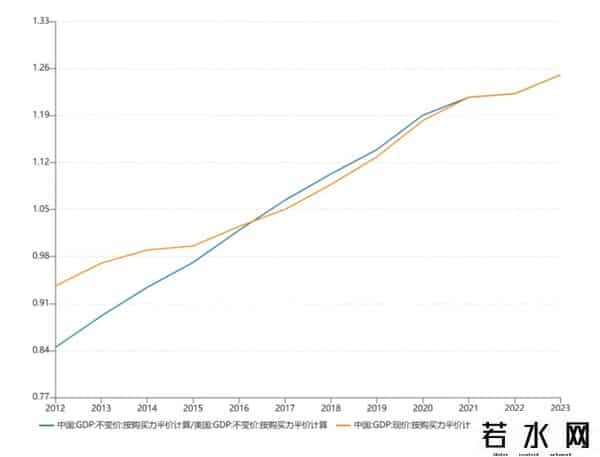

而这也引出了另外一种GDP计算方式,就是购买力平价GDP,俗称PPP。

这里有个非常有趣的指标,巨无霸指数。该指数是以各国麦当劳巨无霸汉堡的价格作为基准,来对比不同国家的购买力情况。

比如一个汉堡在美国卖5美元,在中国卖25元人民币,那么1美元就相当于5元人民币的购买力,而非汇率的7:1。

当然PPP是通过一篮子商品价格进行比较的,并不单单是巨无霸汉堡。

如果以名义购买力平价计算中国的GDP,中国早在2015年就超过美国,现在则是美国的1.25倍。

二、中美经济结构的对比

接下来我们说说中美经济结构的对比。

国内一般将经济结构一般分为一、二、三产业,也可以简单地理解为农业、工业和服务业。

相信这些年大家都听过美国制造业空心化的问题,指的就是工业中的一块。

在1980年代,期间随着中国改革开放进程的加快,美国很多跨国企业将低端生产线转移至劳动力成本低廉的国家;美国国内资本也逐渐转向投资金融、科技等高附加值行业。

由此美国的服务业开始蓬勃发展。到2024年,美国服务业占GDP的比重超过65%。其中医疗、法律、金融、教育等“高价格低产出”的行业占了大头。

比如,美国以私立医院、保险公司和大型制药企业构成了商业医疗服务体系,该体系让美国的医疗价格长期居高不下,美国医疗支出占GDP近20%。人均医疗费是中国的10倍,但人均寿命反而更低。

美国金融与保险业占GDP 8.4%(中国为7.9%),但高频交易、衍生品投机等“虚体经济”贡献超过了30%的行业增加值。

而中国是通过强大有力的制造业作为支撑。

2024年中国制造业产值全球占比35%,是美国12%的三倍,发电量是美国的两倍,工业机器人产量是美国的10倍,钢铁产量是美国的19倍、水泥生产是美国的22倍、造船能力是美国的232倍。

那中国的服务发展情况如何呢?

这就引出了第三个问题,中美在GDP统计口径和计算方法的差异。

三、中美GDP统计口径的差异

中国主要是基于生产法统计GDP,计算各行业各部门的总产出,再扣除中间品的增加值,最后汇总得出GDP。

工厂造了多少货、农民种了多少粮,这些都是聚焦在工农业产出、建筑业及批发零售业的实物量,是实实在在的生产数据。

这种方法更侧重于反映实际生产活动,有助于避免重复计算,但也忽略了一些非市场化或难以量化的文化服务、知识密集型服务业等的贡献。

比如统计不覆盖小微企业、个体商户等非正规经济活动,尤其农村自建房和个体工商户非税收入。

而美国主要采用“支出法”,即将整个社会的最终消费、投资、政府支出和净出口相加,得出GDP。这种方法更容易将市场上发生的各项支出,包括虚拟租金、知识产权购买支出等,纳入核算,从而在统计口径上使GDP数据偏高。

比如美国会将居民自有住房的按市场租金价格计入消费,简单说就是,我自己购买的房子,必须要按照市场同等房租的形式计入GDP。这部分虚拟租金就占据了美国GDP的6%。(不过这一块,我们在去年12月27日,国家统计局发布了《国家统计局关于修订2023年国内生产总值数据的公告》,后续也会将居民自有住房按市场租金价格计入GDP。)

除此之外,美国还将家庭劳务隐含价值、毒品交易这些服务都纳入GDP的计算。

说了这么多,柏年只是想告诉大家,现在美国经济被高估,而中国经济被低估,我们可以更自信一些。

当前的中美经济对比,非常像19世纪末美国与英国的实力转换期——旧霸权执着于金融账面数字,但新兴力量已掌控生产力根基。

当中国每年新增相当于一个澳大利亚的发电量,美国制造业回流仍需依赖中国锂电池组件,“70%魔咒”只是一套陈旧叙事的话术陷阱。

中国经济或许不再追求“数字上的第一”,人民饭碗更稳、工厂机器更响、科技突破更快——这才是真正的“超车”。

最后给大家分享一个好消息。

今年,柏年对私密圈子的内容进行了全面升级。每月的三期内容,后续会这么安排:

一期是针对国内外宏观经济与政策的深度分析和解读;

一期是月度的大类资产研判;

还有一期是聚焦当前热点产业和热点事件的深度专题解读。

目前已经更新了33期。

其中:

【宏观与政策分析】会梳理这一个月全球重磅经济数据和宏观政策,帮助大家了解全球最新的政策动态;

【大类资产研判】侧重于政策和经济变化对地产、股市、债市、黄金、原油等资产的影响,并分享我自己的投资组合思考,分为【稳健组合】和【进取组合】两个,帮助大家更有效地进行投资;

【深度专题解读】将侧重于当前热点和产业的最新动态,帮助大家分析背后的趋势变化,更快更准地把握当下风口。

后续,我也会认真倾听每个粉丝的宝贵意见,在内容上不断进行优化、调整,让内容更加落地、适用。

毕竟我建立私密圈子的初衷就是想结合我对于国际形势的观察和我的金融从业经验,给大家提供在当前的历史潮流之下,如何去做人生选择和投资的一些建议。

欢迎你加入我的私密圈子【柏年的财富圈】,我把我知道的东西,都告诉你。

具体加入方式如下:

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。