十一还没到,4个反常现象出现,消费风向彻底变了

商场人流、演唱会、旅游市场的冷热反差,背后是一场正在悄悄改写中国消费结构的转型。

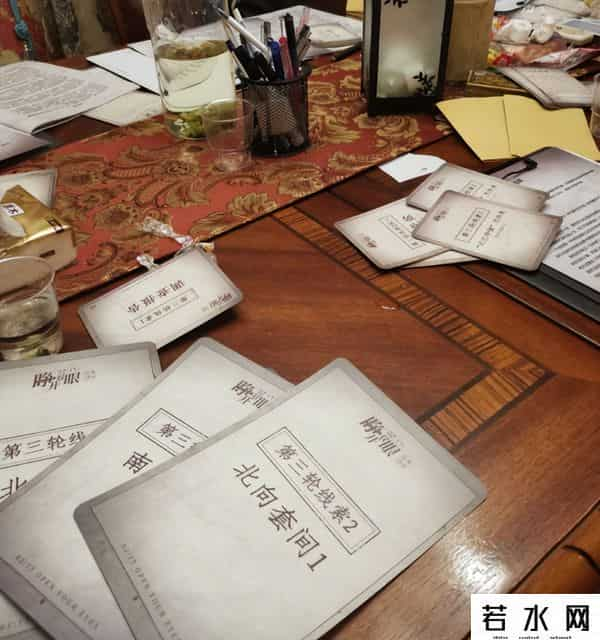

9月下旬,本该为“十一黄金周”预热的商场,却出现了奇怪一幕:服装、家电区一片冷清,连促销员都开始刷手机。但餐饮、电影院、游戏厅、剧本杀馆里,人挤得像春运。

线上促销似乎也失了灵,打折券、满减活动不再刺激人心,但演唱会门票、体育赛事票却被秒空。黄牛的溢价甚至超过了“双十一”大促的折扣力度。

这是经济不行了?还是国人的消费欲望正在转向“另一条赛道”?

如果你最近逛过北上广深的大型商场,很容易感受到强烈的对比。

左边一排服饰店,橱窗里挂满了“秋装上市8折”;导购笑脸都逐渐松弛,甚至半天走不进一个顾客。

拐个弯,到娱乐区域,一群人排着队等看电影,有的抱着爆米花,有的盯着手机刷剧照和短视频分享。

这种分化在数据上也很直观。

据国家统计局,2025年前8个月,社会消费品零售总额同比增长3.4%,增速明显放缓;

而文旅、演出市场却一路飙升——2025年暑期档电影总票房151.07亿元,观影人次4200万;全国演出市场总收入接近800亿元,比疫情前翻了不止一倍。

【消费重点从“实物”转向“体验”】

十年前经济遇冷时,出现过“口红效应”,大家可能缩减购买大件,转而买小奢侈品作心理安慰;今天,这个口红效应升级成了“门票效应”——很多人宁可压缩购物预算,也要买一张可以与朋友分享的体验票。

马斯洛需求层次理论,在中国消费市场的演绎速度很快。基础生存与安全需求早已满足,现在更多消费者追求“我经历了什么”而不是“我拥有什么”。

年轻人尤其如此。20-35岁的城市中产更愿意花几百到上千元去看心仪歌手的现场,花同样的钱买一个包,已经不那么让人兴奋。

【在社交网络晒体验,比晒物品更有存在感】。朋友圈、短视频平台、微博话题,都在帮“体验型消费”传染开来。

2. 情绪价值消费《2025年Z世代消费调查》显示:Z世代平均每月花949元在“情绪价值”上。晚间22:00至凌晨,是体验消费的高峰——点个夜宵、来一场密室逃脱、付费听个心理FM、甚至和AI聊聊天。

这是一种心理补偿机制:

移动支付、社交媒体、AR/VR……技术正在为这种变化加速。

一个典型案例是某服装品牌推出的AR虚拟试衣间——顾客无需更衣就能看到效果,体验感提升的同时,转化率提升了30%。这不是单纯卖衣服,而是卖一次“不费力的时尚体验”。

中国政策端也在顺应这种变化。过去刺激消费,多是汽车、家电下乡补贴,如今逐渐向文化、旅游、休闲倾斜。

这类案例最大意义是体验经济+可持续发展双赢:既保护环境,又把幸福感产业化。

五、未来趋势与推演

未来中国经济健康与否,不能仅看GDP和CPI,居民“幸福感”和“体验消费占比”将成为新风向标。

2. 对消费者这种体验消费热如果遇到宏观经济下行,会被压缩吗?国际旅游全面复苏后,本地文旅市场还能保持热度吗?这对一线和三四线城市会是完全不同的考题。

这不仅是消费习惯的变化,更是经济结构和社会心理结构的联动。

当消费变成积累回忆的方式,而不是堆满储藏室的物品,这个社会的幸福模式也在升级。

但别忘了——体验经济虽然美好,也需要健康的收入预期与安全的社会环境来支撑。

未来几年,是中国从“高速度”向“高幸福”转型的关键窗口期,这场转型成败,将直接影响一整代人的生活方式。

这件事,远没有结束。

你身边的消费变化,是否也在验证这种趋势?欢迎在评论区分享你的见闻。

参考资料:

- 国家统计局《2025年前8个月社会消费品零售总额数据》

- 中国演出行业协会2024-2025年报告

- 《2025年Z世代消费调查报告》—企鹅智库

- 文化和旅游部《2024年暑期文旅市场数据》

- 海南省统计局旅游收入公报(2024)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。