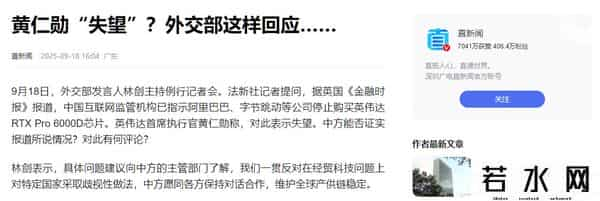

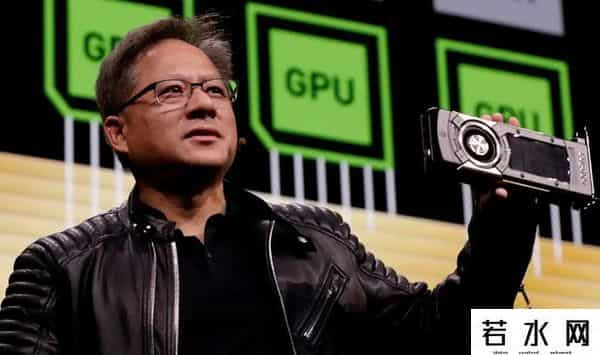

黄仁勋表态:对中国很失望?但每天焦虑的真正原因,可能另有其人

黄仁勋说对中国"深感失望",但现实可能恰恰相反。

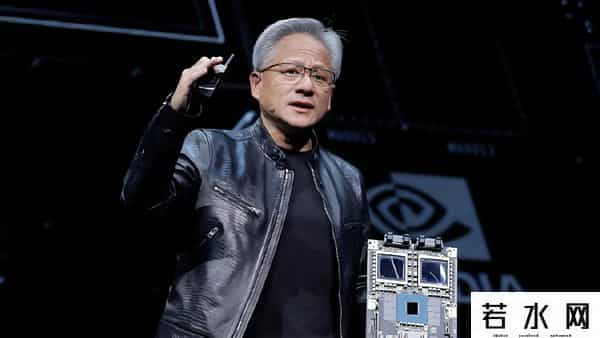

这个曾经在中国市场如鱼得水的硅谷教父,如今却被迫向美国政府上交15%收入,每天像"坐过山车"般焦虑不安。

真正让他失望的究竟是谁?中美科技博弈的下一步,又将如何重新定义商业游戏规则?

编辑:M

失望背后的三道枷锁就在特朗普访问英国的这几天,黄仁勋的那句"失望",像一颗石子投进了平静的湖面。

表面上看,这只是一个企业家对市场变化的情绪表达,但如果你仔细琢磨,会发现事情远没这么简单。

第一道枷锁,是安全质疑。中国网络安全部门发现英伟达部分芯片存在"后门漏洞",这个消息一出,原本排队买芯片的中国企业开始犹豫了。

谁愿意把核心数据交给一个可能"被监听"的平台?这就像把家里的钥匙交给一个来历不明的保安。

第二道枷锁,是反垄断调查。

经过9个月的深入调查,国家市场监管总局认定英伟达在GPU市场确实存在"滥用市场支配地位"的行为,这个结论直接动摇了其在华商业根基。

第三道枷锁最要命,来自美国政府自己。拜登政府的出口管制清单越拉越长,英伟达想卖给中国的高端芯片,一律要先过美国政府这一关。

更让人哭笑不得的是,黄仁勋为了拿到出口许可,竟然答应把中国业务收入的15%上交给美国政府,这操作简直像"交保护费"。

三道枷锁叠加,英伟达在华营收从22%暴跌至13%,而国产GPU市场份额却从28%飙升到45%。

这种"冰火两重天"的反差,让黄仁勋每天的心情都像坐过山车。他的"失望",与其说是对中国市场的不满,不如说是对自己处境的无奈。

毕竟,当你被三道枷锁同时束缚的时候,任何挣扎都显得那么无力。

如果说黄仁勋的"失望"只是表面现象,那么背后的深层逻辑更值得琢磨。

传统的商业世界里,企业靠技术说话,靠市场吃饭,谁的产品好、服务棒,谁就能赢得客户。这套逻辑在英伟达身上运行了几十年,一直很管用。

但现在,政治逻辑开始重新定义商业逻辑。技术不再是纯粹的技术,市场也不再是单纯的市场,一切都被贴上了政治标签。

美国政府的态度很明确:你可以做生意,但必须符合我的政治需要。中国科技发展太快了,必须想办法限制一下。

于是,英伟达这样的企业就成了"政治工具"。

他们被要求在技术输出时"自我阉割",专门为中国市场开发"特供版"芯片,性能大幅缩水,价格却不能降太多。

这种操作的结果是什么?中国企业发现,花同样的钱,为什么要买一个"阉割版"的产品?

聪明的买家开始把目光转向国产替代。华为昇腾、寒武纪思元这些芯片虽然性能还有差距,但至少没有"后门"疑虑,也不会被人卡脖子。

更重要的是,中国企业开始意识到,培养自己的供应链比依赖外国技术更可靠。

这就形成了一个诡异的循环:美国政府越是打压,中国的自主创新就越是加速;英伟达越是配合打压,在华市场就越是萎缩。

黄仁勋夹在中间,两头不讨好。说他"失望",其实更多是一种无奈的宣泄。

当商业利益与政治立场发生冲突时,企业往往只能选择后者,哪怕代价是丢掉一个巨大的市场。

这种选择的背后,是整个商业游戏规则的深刻变化。过去靠技术和市场说话的时代,正在被"政治正确"重新定义。

英伟达的困境并非孤例,而是整个全球科技产业正在经历的一场深刻重构。

就在黄仁勋表达"失望"的同时,台积电被迫停止为中国代工7纳米芯片,荷兰ASML的光刻机出口限制进一步升级,三星在华半导体业务也在悄悄调整策略。

这些顶级科技企业都面临着同样的选择题:要么选择美国市场和技术生态,要么选择中国市场和发展机遇。

鱼和熊掌,不可兼得。

有意思的是,不同国家的应对策略却大相径庭。欧盟对华芯片政策相对温和,强调"合作与竞争并重";日本虽然在美国压力下被迫加入制裁,但仍保持一定灵活性;韩国则明确表示反对过度脱钩,努力在中美之间寻求平衡。

这种差异化的态度,恰恰说明了美国政府试图构建的"技术联盟"并非铁板一块。

盟友们各有各的小算盘,谁也不想为了别人的政治目标而损害自己的经济利益。

而在中国这边,反应更加直接有力。商务部对美国模拟芯片发起反倾销调查,涉及金额高达285亿美元;国产芯片出货量大幅增长,华为昇腾2024年出货量增长了340%。

更关键的是,中国AI芯片国产化率从15%提升至28%,这个数字还在快速上升。

国际货币基金组织的评估显示,这种科技脱钩将拖累全球GDP增长0.8%,世界银行则警告,重复建设将增加全球芯片成本30%。

这场没有硝烟的战争,正在让全世界为政治博弈买单。

最讽刺的是,美国财长为了给H20芯片出口辩护,亲口承认"中国已有同类产品",这话反倒成了中国技术进步的最佳证明。

科技江湖的重新洗牌已经开始,传统的游戏规则正在被改写。在这场洗牌中,没有绝对的赢家,只有更会适应变化的生存者。

黄仁勋说"中美还有一场大仗要打",这话可能比他的"失望"更接近现实。

这场"大仗"不是传统意义上的军事对抗,而是一场关乎科技主导权、标准制定权、产业链控制权的全方位竞争。

在这场竞争中,企业的角色正在发生根本性变化。过去,他们是市场的主角,凭借技术实力和商业策略在全球舞台上纵横捭阖。

现在,他们更像是被推上前线的"棋子",既要承担商业风险,又要承受政治压力。

英伟达的遭遇是一个缩影。在未来的科技竞争中,企业必须学会在技术创新、市场拓展、政治风险之间寻找平衡。

那些只会埋头搞技术的企业,可能会在政策风暴中迷失方向;那些只会投机钻营的企业,又可能在技术浪潮中被淘汰。

真正的生存密码,是建立"政商技"一体化的新思维模式。

对于中国企业来说,这既是挑战,也是机遇。挑战在于,必须在更复杂的国际环境中寻找发展空间;机遇在于,技术封锁反倒为自主创新提供了强大动力。

华为就是最好的例子。被列入实体清单后,华为不仅没有倒下,反而在鸿蒙系统、昇腾芯片等领域实现了突破。

这种"压力变动力"的转化,正在成为中国科技企业的新常态。

从更大的视野来看,全球科技产业正在从"一体化竞争"转向"阵营化对抗"。

未来可能出现两套并行的技术标准、两个相对独立的供应链体系、两种不同的发展模式。这种"双轨制"虽然增加了成本,但也可能催生出更多的技术创新和商业模式。

麦肯锡的研究显示,这种供应链重构将持续5-10年,影响深度超出大多数人的想象。

在这个过程中,谁能更快适应新规则,谁就能在重构后的格局中占据有利位置。黄仁勋的"摊牌",与其说是对过去的总结,不如说是对未来的预警。

真正的较量,才刚刚开始。

这场科技博弈没有绝对的赢家,只有更会适应变化的生存者。黄仁勋的"摊牌",更像是这个时代的一面镜子。

未来的路怎么走,不仅考验着科技巨头的智慧,也考验着每个国家的战略定力。在变局中找到平衡,在竞争中保持合作,这可能是唯一的出路。

你觉得在这场没有硝烟的战争中,中国企业最需要学会的是什么?

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。