计划经济已经完成了它的历史使命!新的时期,必须搞好市场经济!

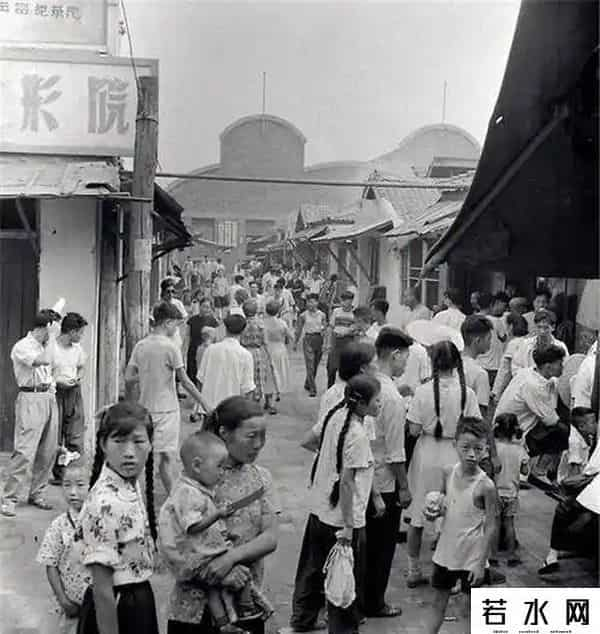

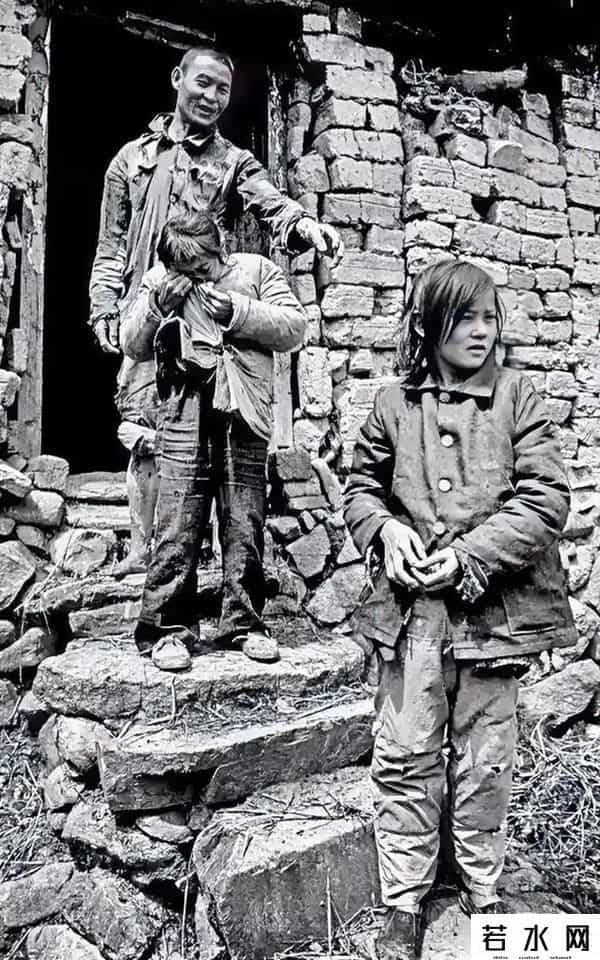

新中国成立伊始,面临着极为严峻的经济形势,宛如在一片废墟上艰难起步。历经长达百余年的战乱,从列强侵略、军阀割据到抗日战争、解放战争,国家的经济体系遭受了毁灭性打击,几乎所有建设都被摧毁,呈现出 “一穷二白” 的局面。

当时,中国的工业基础近乎于无,在国民经济中所占比重极低,仅约 10%。而且工业布局极不合理,70% 以上集中在沿海少数城市,重工业占比不足 30%,多数设备因长期缺乏维护或在战争中受损而瘫痪。以钢铁产业为例,1949 年全国钢产量仅 13.5 万吨,人均钢产量低至 0.75 公斤 ,与发达国家相比,差距悬殊。

金融领域更是一片混乱,国民党政权溃败前滥发金圆券,导致恶性通货膨胀,市场物价如脱缰野马般飞涨。1949 年,上海物价较 1937 年上涨超百万倍,投机资本趁机兴风作浪,操纵市场,普通民众生活苦不堪言,拿着一捆钱甚至买不到一斤米。城乡经济联系也因战争被切断,交通线遭到破坏,商业网络瘫痪,城市工业品难以运往农村,农村农产品也无法顺畅进入城市,形成了 “城市缺粮、农村缺工业品” 的恶性循环,严重阻碍了经济的恢复与发展。

此外,以美国为首的西方资本主义国家对新中国采取敌视态度,实行经济封锁、禁运等政策,切断了新中国与外部世界的经济联系。这使得新中国在国际贸易和技术引进方面举步维艰,难以获取外部资源和市场,经济建设只能依靠内部积累,资源约束空前严峻 。

在这样的困境下,新中国的经济建设面临着巨大挑战。社会剩余量极少,资金短缺问题严重,难以形成经济起飞所必需的投资。据统计,1952 年中国的 GDP 仅为人民币 679 亿元,人均 119 元;年末全国城乡储蓄存款 8.6 亿元,人均 1.5 元;国家外汇储备仅有 1.08 亿美元 ,积累能力极低且剩余高度分散,使新中国陷入了 “贫困陷阱”。同时,农业剩余有限,难以满足工业化建设对资金和物资的需求。1954 年全国农户抽样调查显示,农民拥有的农业生产资料相当匮乏,平均每个农户拥有耕地 15.8 亩、耕畜 0.92 头、犁 0.62 部、水车 0.11 部 。农业落后导致农民收入微薄,平均每户的农业收入尚不足以抵偿生活费用支出,必须依靠副业及其他收入来弥补。

面对如此艰难的经济状况,新中国迫切需要一种有效的经济体制来集中资源,推动经济快速发展,摆脱贫困落后的局面。在这样的背景下,计划经济体制逐渐进入人们的视野,成为了当时历史条件下的一种重要选择。

应运而生在新中国成立初期,计划经济体制的形成经历了一段独特的历程,从 1949 - 1957 年,它从萌芽逐渐走向基本确立。这一过程不仅是对当时严峻经济形势的有力回应,更是在复杂国际环境下探索国家发展道路的重要尝试。

1949 - 1952 年,是为建立计划经济创造条件的关键阶段。新中国成立之初,百废待兴,经济结构简单且物质基础薄弱。为了迅速恢复经济,稳定社会秩序,国家采取了一系列有力措施。在金融业,国家对金融机构进行了严格的管控,统一货币发行,整顿金融市场,打击金融投机行为,从而稳定了金融秩序。

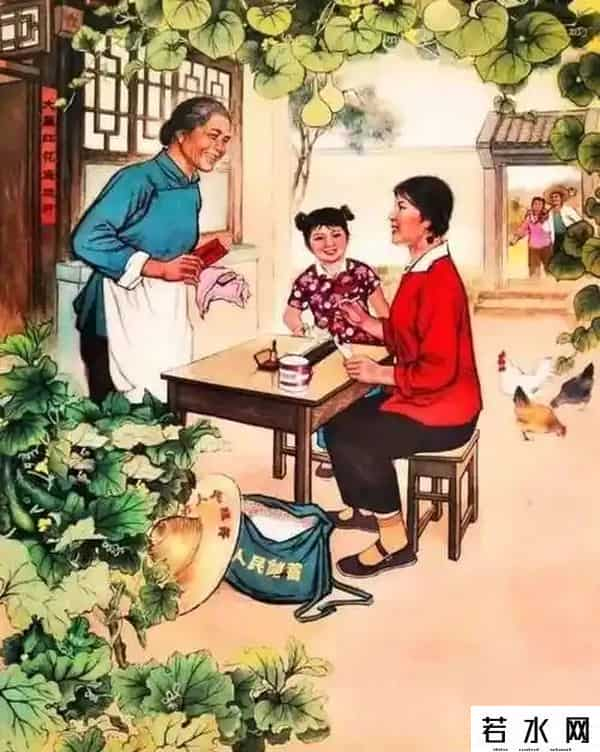

例如,1949 年 10 月,中国人民银行成立,作为国家的中央银行,统一管理货币发行和金融业务,为计划经济体制下的资金调配奠定了基础 。在对外贸易方面,国家实行了严格的计划管理,通过制定进出口计划,统一调配进出口物资,实现了对外贸易的集中统一管理。同时,为了解决物资短缺问题,国家对棉纱、棉布等少数短缺而又重要的产品实行了统购统销政策,即国家以统一的价格收购这些产品,并按照计划进行分配,确保了这些重要物资的稳定供应,满足了人民群众的基本生活需求。

1953 - 1957 年,计划经济体制基本形成。随着国民经济的逐渐恢复,国家开始实施第一个五年计划,这标志着中国经济建设进入了一个新的阶段。“一五” 计划的重点是优先发展重工业,为实现这一目标,国家进一步加强了对经济的计划管理。在农业领域,国家对主要农副产品实行统购统销政策,通过这种方式,国家能够掌握足够的粮食和农副产品,为工业发展提供原材料支持,同时也保障了城市居民的粮食供应。

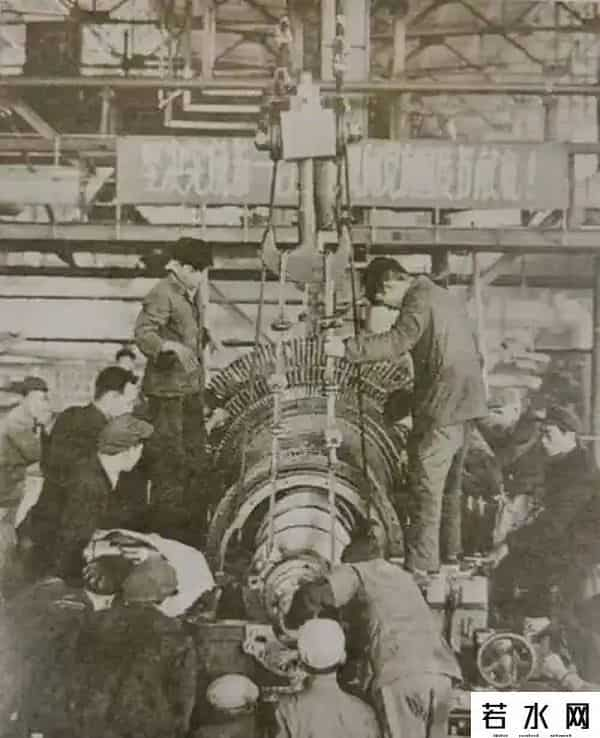

1953 年 11 月,发布了《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》,开始对粮食实行统购统销 。随后,又对棉花、油料等主要农副产品实行了类似的政策。在工业领域,随着社会主义改造的基本完成,国营经济迅速发展壮大,逐渐占据了主导地位。国家对国营企业实行指令性计划管理,企业的生产任务、原材料供应、产品销售等都由国家计划统一安排。例如,鞍山钢铁公司在 “一五” 计划期间,按照国家计划进行大规模的扩建和技术改造,成为新中国钢铁工业的重要支柱 。同时,国家对私营商业也进行了社会主义改造,通过公私合营等形式,将私营商业纳入了计划经济的轨道。

在这一时期,计划经济体制的形成呈现出两个显著特点。一方面,它在较短的时间里为追求高速度而逐渐推进。在 1957 年以前,尽管市场机制在微观经济运行方面的作用日渐萎缩,但在宏观经济运行方面,严重的短缺和财力弱小使得宏观调控和中央集权能够更有效地发挥作用,集中全国有限的人力、物力、财力,保证了重点建设项目的顺利进行。“一五” 计划期间,156 项重点工程的建设得以顺利推进,这些项目涵盖了钢铁、机械、电力、煤炭等多个重要行业,为新中国的工业发展奠定了坚实基础 。

客观的说,苏联的援助,在当时的国际环境下,对中国计划经济体制的发展有着重要意义。在 20 世纪 50 年代,苏联是唯一愿意且有能力大规模援助中国的国家。苏联的援助涵盖了多个领域,包括提供贷款、派遣专家、转让技术以及帮助建设重点项目等。在 1953 - 1957 年的 “一五” 计划期间,苏联援助中国建设了 156 个重点项目,这些项目涵盖了钢铁、机械、电力、煤炭等多个关键行业 。

例如,著名的鞍山钢铁厂在苏联专家的帮助下进行了扩建和现代化改造,极大地提升了中国的钢铁生产能力。苏联的援助是有前提的,中国必须认同社会主义制度,坚定地站在社会主义阵营一边。苏联的经济体制决定了其援助只针对中国政府,而非私营企业。这种援助方式以及 “一五”“二五” 计划的工业建设重点和布局,都有力地促进了中国向计划经济的转变。在苏联援助项目的实施过程中,中国逐渐建立起了一套适应计划经济体制的管理模式和运行机制,进一步推动了计划经济体制在全国范围内的形成和发展。

利弊交织1958 - 1978 年是计划经济的完整形态时期,这一阶段计划经济在国民经济中占据绝对主体地位,深刻塑造了当时中国经济社会发展的面貌。

从管理层面来看,国民经济计划的管理水平仍需提高。在计划制定过程中,由于缺乏足够的经济数据支撑和科学的预测方法,许多计划指标往往脱离实际。同时,在计划执行过程中,监督和评估机制不完善,对计划的调整也缺乏灵活性。即使发现计划与实际情况存在偏差,也难以迅速做出有效的调整,使得经济运行在错误的轨道上持续一段时间,进一步加剧了经济的混乱。

在计划经济的基础下,单一的公有制虽然分为全民所有制和集体所有制,但无论是农村的人民公社还是城市的集体企业,实际上其经营管理都严密控制在各级政府部门手中。在农村,人民公社实行 “政社合一” 的管理体制,生产、分配、交换等环节都由公社统一安排。农民缺乏生产自主权,生产积极性受到抑制。

1979 - 1991 年,是中国计划经济向市场经济转变的关键时期,这段时期如同一座桥梁,连接着过去的计划经济体制与未来的市场经济体制,在历史的长河中留下了深刻的印记。

在农村,改革的浪潮首先涌起。1978 年,安徽凤阳小岗村 18 户农民以 “大包干” 的形式,开启了农村经济体制改革的先河 。这一创举如星星之火,迅速燎原。随后,家庭联产承包责任制在全国范围内广泛推行。农民们获得了土地的承包经营权,生产积极性被极大地激发出来。过去在人民公社体制下,农民缺乏生产自主权,干多干少一个样,导致农业生产效率低下。而家庭联产承包责任制实施后,农民成为了土地的真正主人,他们可以根据市场需求和自身实际情况,自主安排种植作物和生产活动。这一转变使得农村生产力得到了极大的解放,农业生产迅速发展。粮食产量大幅提高,不仅解决了农民的温饱问题,还为国家的工业化建设提供了坚实的物质基础。

1978 - 1984 年,全国粮食总产量从 30477 万吨增加到 40731 万吨 ,年均增长 4.95%。随着农村经济的发展,乡镇企业也如雨后春笋般崛起。乡镇企业利用当地的资源和劳动力优势,发展各种工业和副业生产,为农村剩余劳动力提供了就业机会,增加了农民的收入。1984 年,乡镇企业总产值达到 1709.89 亿元,比 1978 年增长了近两倍 。乡镇企业的发展,不仅促进了农村经济的繁荣,还推动了农村工业化和城镇化的进程,打破了农村传统的单一经济结构。

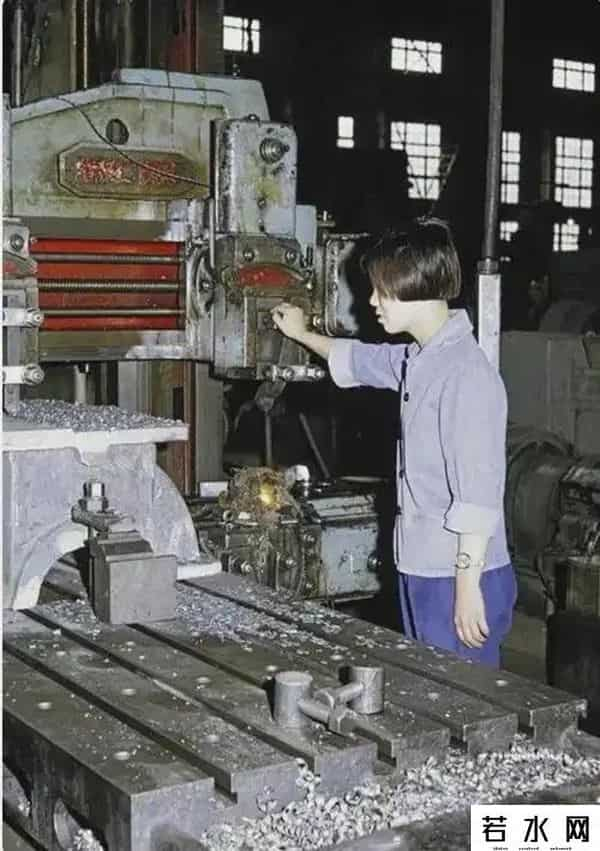

城市的改革也在同步推进。1979 年,首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机厂等 8 家大型企业开始进行扩大企业自主权的改革试点 。这一举措在传统的计划经济体制上打开了一个缺口,企业开始拥有一定的自主经营权,能够根据市场需求调整生产计划和产品结构,不再完全依赖国家的指令性计划。企业可以自主决定部分产品的生产数量和销售价格,也可以自行安排部分原材料的采购。这使得企业的生产经营更加灵活,市场意识逐渐增强。

1984 年,党的十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,明确提出我国社会主义经济是 “公有制基础上的有计划的商品经济”,这一理论突破为城市经济体制改革提供了重要的理论指导。此后,城市改革逐步推向经济责任制方面,实行承包经营责任制,将企业和职工的经济利益与企业的经济效益紧密联系起来,激发了职工的工作积极性和创造性。在所有制结构方面,也开始进行改革,鼓励多种经济成分共同发展。

个体经济、私营经济和 “三资” 企业等非公有制经济迅速发展壮大,打破了公有制经济一统天下的局面。1980 年,全国第一家个体工商户在温州诞生 ,此后,个体经济如雨后春笋般在全国各地涌现。到 1991 年,全国个体工商户达到 1416.8 万户,从业人员 2258 万人 。非公有制经济的发展,为城市经济注入了新的活力,增加了就业机会,促进了市场竞争,提高了经济效率。

随着改革的深入,政府也逐渐放松了对市场的控制,主动缩小了指令性计划范围。在商品流通领域,物资流通突破了单一的计划分配体制,从主要采取指令性计划逐步向扩大指导性计划和市场调节的方向转变。许多商品的价格逐渐放开,由市场供求关系决定。1985 年,国家取消了农产品统购统派制度,实行合同定购和市场收购相结合的政策,农产品价格开始由市场调节 。

这一举措使得农产品市场更加活跃,农民能够根据市场价格调整种植结构,提高了农业生产的经济效益。在工业生产中,指令性计划的比重也逐渐降低,企业可以根据市场需求自主安排生产。1991 年,国家指令性计划工业产品产值占工业总产值的比重下降到 16.2% ,市场调节的范围越来越大。这使得企业能够更加灵活地应对市场变化,提高了资源配置的效率。

在这一时期,市场调节的范围逐渐扩大,市场机制在经济运行中的作用日益增强。越来越多的企业经营活动脱离了政府的直接干预,开始在市场中自主决策、自主经营、自负盈亏。企业之间的竞争日益激烈,推动了技术进步和产品创新,提高了企业的生产效率和经济效益。市场调节的范围扩大,还促进了生产要素的流动和优化配置,使得劳动力、资金、技术等生产要素能够流向效率更高的企业和行业,提高了整个社会的资源配置效率。随着市场调节范围的扩大,商品市场和生产要素市场逐渐形成,为市场经济体制的建立奠定了基础。

中国计划经济体制的发展历程,是一部波澜壮阔的经济变革史,它在特定历史时期应运而生,又在时代的发展中逐渐完成了自己的使命,实现了向市场经济的转变。这段历史不仅是中国经济发展的重要篇章,更蕴含着深刻的启示,为当今经济发展提供了宝贵的经验教训。

在新中国成立初期,计划经济体制的形成具有历史必然性。当时,中国面临着积贫积弱的国内经济状况和复杂严峻的国际形势。国内经济基础薄弱,工业落后,农业生产效率低下,社会剩余量极少,资金短缺问题严重。同时,以美国为首的西方资本主义国家对中国实施经济封锁、禁运等政策,使得中国难以通过外部市场获取资源和技术支持。

在这种情况下,计划经济体制能够集中全国有限的人力、物力、财力,优先发展重工业,迅速建立起完整的国民经济体系。“一五” 计划期间,156 项重点工程的建设得以顺利推进,这些项目涵盖了钢铁、机械、电力、煤炭等多个重要行业,为新中国的工业发展奠定了坚实基础 。计划经济体制在保障人民基本生活需求、维护社会稳定方面也发挥了重要作用。通过对重要物资的统购统销和计划分配,确保了粮食、棉布等生活必需品的稳定供应,在物资匮乏的年代,让广大人民群众能够维持基本的生活水平,避免了因物资短缺引发的社会动荡。

中国计划经济向市场经济的转变也是历史的必然选择。改革开放后,中国逐渐认识到市场经济体制在资源配置和激发经济活力方面的巨大优势。在农村,家庭联产承包责任制的推行,使农民获得了土地的承包经营权,生产积极性被极大地激发出来,农业生产迅速发展。乡镇企业的崛起,为农村剩余劳动力提供了就业机会,增加了农民的收入,推动了农村工业化和城镇化的进程。在城市,企业改革逐步推进,企业开始拥有一定的自主经营权,能够根据市场需求调整生产计划和产品结构,市场意识逐渐增强。个体经济、私营经济和 “三资” 企业等非公有制经济的迅速发展,打破了公有制经济一统天下的局面,为城市经济注入了新的活力。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。