研制“330机组”,东电人勠力同心|大国机电梦(3a)

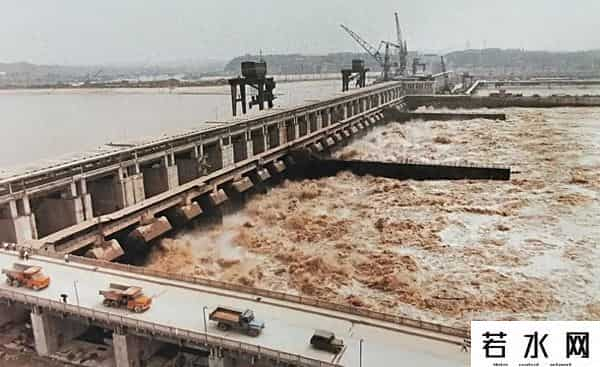

葛洲坝水利枢纽

征战葛洲坝,东方电机厂全员上阵,戮力同心研制“330机组”(即17万千瓦水轮发电机组)的故事,曲折动人。且让我们闪回到20世纪70年代吧一一

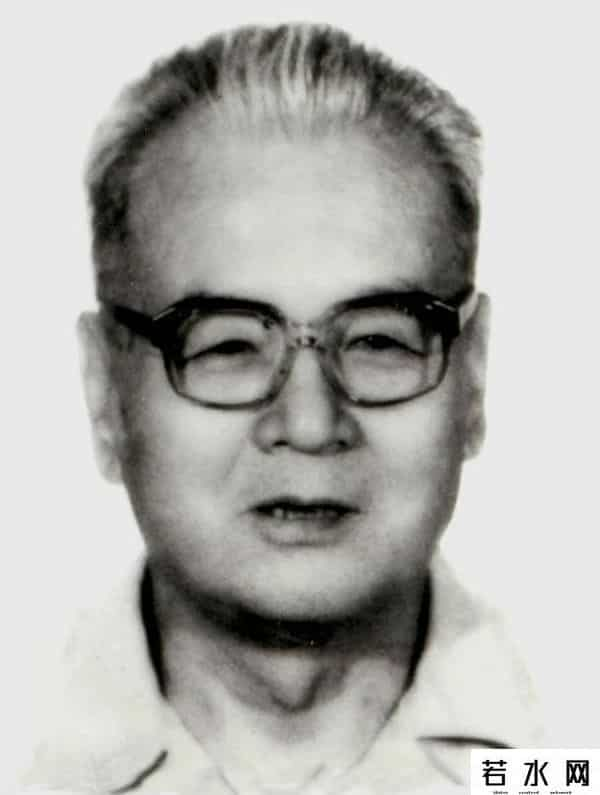

1970年11月8日至12月1日,一机部、水电部在北京民族饭店召开葛洲坝机组会,出席会议的有湖北省革委会生产组、黑龙江省第一工业局、哈电、一重,四川省机械局、东电、二重厂、武汉汽轮发电机厂和鄂西水电工程指挥部共11个单位36人。会上,一机部副部长周子健谈了他在10月30日参加周总理主持的国务院讨论葛洲坝工程的情况后,要求大家大力协同,抓紧工作。会议最后通过了《一机部、水电部关于落实葛洲坝水轮发电机组设计、生产会议纪要》。

一机部副部长周子建

纪要明确:机组采用A30转轮,转轮直径11米,额定水头18.6米,单机容量确保17万千瓦。会议按 “两年半发电、四年零九个月全部建成葛洲坝水电站”的要求,明确了葛洲坝机组的设计、科研和生产任务由东电、哈电和武汉汽轮发电机厂共同承担……组织大会战,大力协同。东电负责组织,由东电、哈电、武汉汽轮发电机厂等单位和电站有经验的安装、运行、维修老工人及技术人员组成联合设计组。

东方电机厂

联合设计组在东电革委会领导下,由军、干、群(老工人、技术人员)组成领导小组,实行集体领导。明确东电革委会主任宓一峰为组长,哈电革委会副主任庞秀全为副组长,要求东电、哈电在1973年一季度各完成第一套水轮发电机组,武汉汽轮发电机厂在1973年内生产出第一套水轮发电机组。

有人注意到,这个“会议纪要” 把东电排在前面,负有组织的责任,组长是宓一峰,原是一机部西电公司总经理,为东电在17万千瓦机组前期准备中做了较多工作。哈电原拟在北京这次会上提出单机容量更大的方案,转轮直径12.6米,单机容量22.5万千瓦。在会前的协调中最后被劝说没有拿到会上讨论。东电也有人提出20万千瓦机组的方案,但也有人担心11米直径的水轮机发不足17万千瓦。尽管还没有形成完全统一的意见,最后还是同意按17万千瓦进行联合设计。由于这次会议的重要性和保密要求,会议的名称就以国务院批准兴建葛洲坝工程的日期为代号,称为北京“1030”会议,机组当时就称为“1030”机组。

由于东电是这次“联合设计组”的组长单位,作为东道主,把当时最好的德阳旅馆全包下来,把最好的几间办公室调整出来,使参加机组设计大会战的队伍,有尽可能好的住宿、办公条件。各路大军迅速赶赴东电参加联合设计。鄂西水电工程指挥部组织了更多的规划、厂房、机电专业设计人员开赴四川。1970年12月15 日,参加联合设计的一行人员,乘东方红37号客轮离开宜昌,昼夜兼程,12月18日上午8时到重庆登岸,旋即赶上火车,12月18日深夜23时14分到达德阳。这时,各路“水电英豪”都到了,共有13个单位近百人。他们中有来自水电部安装四处的技术员,有来自当时最大转桨式水轮机的富春江、西津、陆水水电厂的运行人员和检修工人,有来自当时最大水电厂刘家峡. 丹江口、新安江的运行工程师和老工人,响洪甸水电厂的厂长和工程师,哈电以庞秀泉为首的各专业齐全、由老工人和工程师配套组成的设计队伍已先期到达。

330工程设计团团长文伏波

在德阳联合设计期间,1971年1月31日,长江流域规划办公室(以下简称长办)副总工程师、副主任、330工程指挥部设计团团长文伏波从宜昌打来电话,传达了毛主席1970年12月26日对周恩来总理起草的 《中共中央关于兴建宜昌长江葛洲坝水利枢纽工程的批复(送审稿)》的批示。文伏波说,按中发(1970178号文件,葛洲坝装机204万千瓦,安装12台17万千瓦机组,五年建成。还明确葛洲坝工程按保密要求,以毛主席1958年3月30日视察三峡的日子,取工程代号为“330”工程,井成立“330”工程指挥部,统管工程的设计和施工。

1958年3月30日,毛泽东主席视察中堡岛

这个“330”是有讲究的,是纪念毛主席视察三峡中堡岛和葛洲坝的日子:1958年3月28日,毛泽东参加完成都会议后,没有回北京,他在西南局第一书记李井泉,中南局第一书记王任重,华南局第一书记柯庆施,《人民日报》总编辑吴冷西和秘书田家英等陪同下,在重庆乘坐“江峡轮”顺江而下。3月30日,毛泽东一行来到中堡岛和葛洲坝。为了纪念他1958年3月30视察葛洲坝这件事,后来凡与葛洲坝相关的项目,都加上了“330”。因此,东电人把葛洲坝17万千瓦机组称为“330”机组。

在葛洲坝水电机组型谱未选定之前,为了确定到底使用多大尺寸的机组,专家们是颇费了一番周折,这也难怪,对于葛洲坝机组设计,中国人在水电机组研制上探索的是前人、包括外国人没走过的道路。

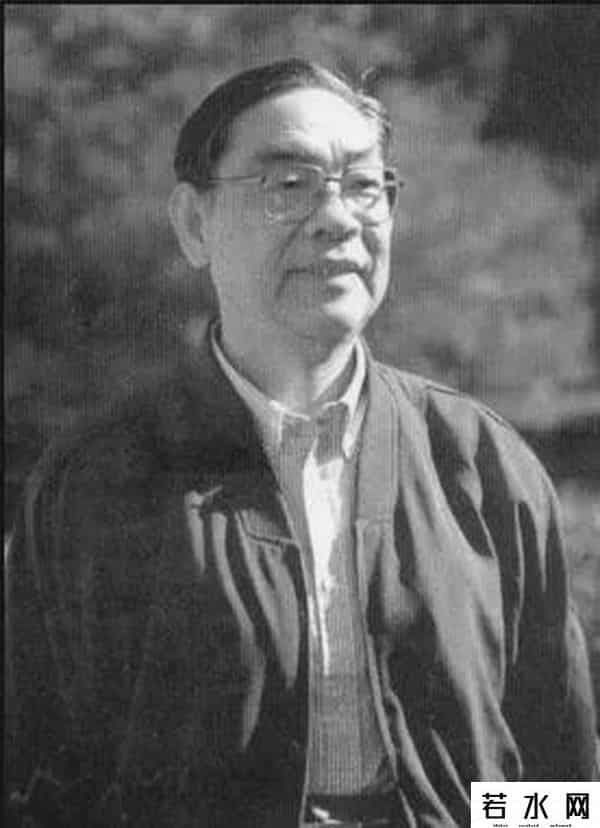

长办机电专家黄源芳

1970年7月中旬,长办机电专家黄源芳分别到东电、哈电征集《长江三峡葛洲坝电站水轮发电机组选型方案》。长办要求:因长江三峡年均水流量400多亿立方米,机组部件尺寸和单机容量尽可能做大。

东电确定,单机容量17万千瓦机组由贾福裕承担初步设计,王荣昌担任水轮机结构设计负责人,提交《四叶片、11米直径水轮机A30转轮,单机容量17万千瓦,最低使用水头6.3米,最高使用水头27米》方案。

哈电则提交了《四叶片、A30转轮机型,12米直径水轮机转轮,单机容量22.5万千瓦,最低使用水头8米,最高设计使用水头27米》方案。

黄源芳很快将“17万千瓦”和“22.5万千瓦”两个方案一并报了水电部、一机部。1970年11月26日至31日,一机部,水电部军管会生产指挥组,召集东电、哈电、武电大电机研究等十多个单位的领导和工程技术人员在北京召开了“落实长江三峡葛洲坝电站水轮发电机组设计生产准备会”。会上,专家们对“22. 5万千瓦”、“17万千瓦”两个方案进行了首次技术论证。有人想推翻东电大机的设计方案,其主要理由认为转轮的轮毂比为O.4的4个叶片的转轮,应用到27米水头不安全,国外无先例,因此对能否稳定运行持怀疑态度。

东电研制的330机组转轮

面对专家们提出的异议,东电代表以有力的试验数据和分析,坚持自己的设计方案,并向与会者宣传,国外没有的不等于国内就不能有,国外型谱的制定也要分析当时的历史条件,不应低估我国这方面现有的技术能力。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。