中国需要正视印度崛起?学者警告:不出10年,印度或是第二个中国

人口数量超越中国成为世界第一!

国际货币基金组织预测,印度未来五年GDP年均增速将保持在6.5%,远超全球3%的平均水平。

数据亮眼,增速迅速,这个南亚大国真的能复制中国的崛起之路吗?

2025年上半年,印度GDP总量逼近4.2万亿美元,已经挤进全球第四,超过日本。印度经济的增速领跑全球,2023年印度GDP增速达7.2%,远超全球平均的3%,成为第五大经济体,并有望在2030年前超越德日跻身全球前三。

人口是印度崛起的关键筹码。印度拥有超过14亿人口,已经超过中国成为全球第一人口大国。

更值得关注的是人口结构优势,印度人口中平均年龄仅28岁,而中国平均年龄38岁且面临老龄化。

而这种人口红利窗口可持续至2050年,为经济增长提供持久动力。

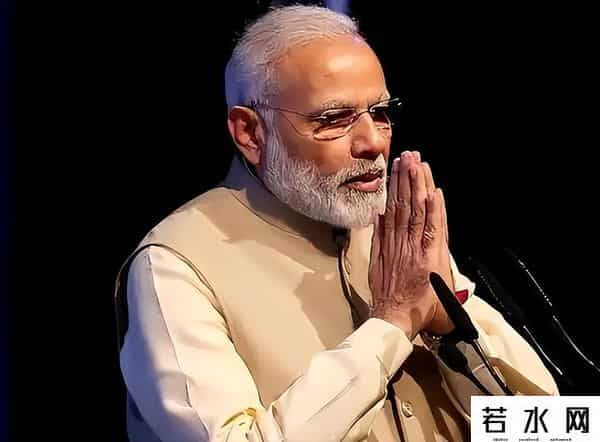

况且莫迪的“印度制造”计划也在推动制造业占比不断增加,吸引苹果、三星、特斯拉等巨头建厂。2024年苹果公司在印度生产超5000万部智能手机,特斯拉也宣布建厂,年产50万辆电动车。

国际货币基金组织预测印度未来5年GDP年均增速能达到6.5%,远超全球平均的3%左右。

但实际上,印度崛起背后有着明显的西方支持,特别是美国的青睐。美国正急切地需要找到一个新的“世界工厂”,一个能够承接低成本制造业、消化美国超发货币带来的风险,并最终服务于美元霸权体系的国家。

苹果产业链转移是这种趋势的典型例证。苹果手机的生产方向开始从中国往印度转移,印度2025年的GDP目前来看已经超过了日本。

西方媒体和智库不断鼓吹“未来10年是印度制造业崛起的10年”之类的言论,通过媒体和智库不断放大,最终影响着全球投资的流向。

不过把今天的印度和改革开放之初的中国直接划等号,这本身就是不准确的,因为两国的工业基础和人力资本有着天壤之别。

中国的改革开放更像是“从1到10”的升级,在打开国门之前,中国已经通过几十年的积累,建立起了一套虽然技术相对落后、但体系完整的工业基础,甚至包括了军工产业。

这使得中国能够迅速承接产业转移,并且有能力在消化吸收后,经济快速的向上攀爬。反观印度,它的情况更像是“从0到1”。

尽管印度的服务业异常强大,尤其在IT外包和软件开发领域,班加罗尔也被誉为“印度硅谷”,诞生了Infosys这样的IT巨头,同时它还是全球主要的仿制药生产国,但这些并不能掩盖印度工业制造能力的相对薄弱。

而从人口质量来看,新中国成立后推行了全民扫盲和普及义务教育,这为后来成为“世界工厂”奠定了坚实的高素质劳动力基础。

但印度的教育体系质量参差不齐,尽管教育在名义上是免费的,但受社会阶层,特别是种姓制度的隐性影响,底层民众很难获得优质的教育资源。

况且印度的基础设施是印度经济发展的硬伤,从北方邦到孟买港的1400公里货运需7-8天,成本是中国的3倍,且此外全国经常性停电,5G覆盖率不足。

另外根据世界银行的数据,印度物流绩效指数排在第38位,中国是第26位。电力不稳、道路拥堵,这些问题拖后腿不小。

印度政府推“印度制造”计划,想把制造业占比拉到25%,但四年过去,非但没涨,还跌了点,只得说治理效率的差距直接体现在基础设施建设上。中国建4万公里高铁用了多少年?印度连一条像样的高铁都修不利索。

单是这些都阻拦到印度发展,此外印度的种姓制度虽然在法律上早已被废除,但它的思想依然在就业、教育等各个领域产生影响,固化了社会阶层,极大地阻碍了社会流动性和整体生产力的释放。

而印度的减贫成就虽然显著,贫困率从2011年的约22.5%降至2023年的约10%,但各联邦州之间的进展极不均衡,广大的农村地区贫困与营养不良问题依然严峻。

这与中国将极端贫困率降至1%以下、让超过8亿人脱贫的成就相比仍有巨大差距。

所以教育不均衡是另一个重大问题,尽管印度整体识字率达到了80.9%,但东北部的米佐拉姆邦能达到98.2%,而安得拉邦却只有72.6%,这种差距比中国东西部的教育差距大得多。

更要命的是种姓制度的隐形影响,印度理工学院里上层种姓学生占了绝大多数,而占人口一半的首陀罗却很难进入高等教育体系。

当然印度的营商环境也是难以预测。

根据世界银行的排名,中国的营商便利度排在第31位,而印度是第63位,这也反映了印度官僚主义和腐败的现实问题。

过去印度发生的一些针对外国企业,比如小米、可口可乐的不利事件,更是让其他国家的投资者心有余悸。

而小米的遭遇就是印度营商环境问题的典型例子,48亿资金说冻就冻,理由还站不住脚,小米明明是支付给高通的专利费,却被说成“非法转移资金”。

这种不稳定的政策环境大大削弱了印度吸引和留住资本的能力。

虽然印度政府曾实施一项高达230亿美元的生产挂钩激励计划,旨在吸引外资从中国撤离,选择来印度进行投资,从而带动发展本土制造业。

但实际效果远低于预期,参加该计划的企业共计生产了价值1519.3亿美元的商品,仅占该计划目标的37%。

更令人担忧的是,补贴发放的进度太慢,而且有些企业还因一系列注入“未达到最低增长率”等理由拒绝给予补贴,让投资者怀疑这个计划有“空手套白狼”的嫌疑。

而这些数字背后是两国经济互补的巨大空间。印度如果保持7%增速,需到2050年才能达到中国现在的水平。

至于说印度不会成为“第二个中国”,它会走出一条与中国截然不同的、充满自身特色的道路,不过中国需要正视印度的崛起,但也不是盲目轻视或过度焦虑。

#优质图文扶持计划#声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。