中美日上半年的GDP差距断崖,美国15万亿,日本2.11万亿,中国多少呢

最近,中美日这三个经济大国上半年的GDP数字成了讨论的热点。

最近网上传得挺火的,有人说美国上半年GDP冲到了14.9万亿美元,日本大概2.1万亿美元,很多人就开始猜中国的数字:“能破十万亿吗?”“跟美国的差距是不是更明显了?”

光盯着数字比拼,未免太肤浅了,这些数字背后隐藏的“玄机”才是真正值得琢磨的。

到2025年上半年,美国的GDP已经到了14.93万亿美元,还是全球第一,把位置稳得很。

要是真的琢磨里面的组成,才会发现这份成绩单背后其实藏了不少水分。

上半年来,美国采取了一系列关税措施,结果进口大减30%,贸易差额也明显收窄。

光是这一点,就带来了5个百分点的GDP“假象繁荣”。

这类“损人利己”的操作,可以说是现代经济学的一大奇观,美国进口越少,反而让GDP增长变得越“亮眼”。

不光如此,美国经济还得应对不少内外的麻烦事儿。

在国内,物价一直在涨,债务利息花掉差不多1万亿美元,非农就业的情况也不太乐观,经济就这样陷入了“加关税→通胀→失业”的恶性循环。

美国政府打出关税牌,想靠贸易保护主意把制造业拉起来,却没想到事与愿违,结果大豆和猪肉这些老本行业的出口分别暴跌了50%和72%,让国内的通胀压力更重啦。

不光是关税的问题,美国经济还藏着不少隐忧,物价上涨这事儿已经连续五个月折磨着大家的日子。

上半年,美国的GDP名义增速达到了4.4%,可是里面有2.5个百分点是通胀拖出的数字,换个说法,真正的实际购买力增长其实挺微乎其微的。

以前100美元能买到的东西,现在可能要花102.5美元,这说明老百姓手里的钱越来越贬值,大家的消费信心也难免受到影响。而且,消费在美国GDP里占了68%,这对经济增长来讲,可不是个好兆头。

而且,债务问题就像一座大山压着,美国上半年债务利息支出都快到1万亿美元了,搞得美国经济喘不过气来。

公共支出一削减,就业市场也受到冲击,私营企业的新岗位不到一半,反映在就业数据上,真是惨不忍睹。

根据美国公布的报告,7月美国非农新增就业只有7.3万人,更夸张的是前两个月的就业数字还被下调了25.8万,说明就业市场比之前预期的还要更不景气。

现在的美国经济,明显陷入了“加关税→物价上涨→负债增加→失业”的恶性循环。

跟美国一比较,中国在2025年前半年的经济表现可是挺坚韧、充满活力的,真是让人刮目相看。

国家统计局公布的数据表明,上半年中国的国内生产总值达到660536亿元,按不变价格核算,同比增长了5.3%。

按现行汇率算,大概是在9.19到9.21万亿美元左右,增速在全球主要经济体中算挺快的。

中国的经济崛起,不光是在数字上跑得快,还体现在发展品质上。

挺值得一提的是,中国经济的增长质量挺高的,通胀贡献是-2.3%,也就是说,这次的增长主要靠实体产出的扩大,而不是靠价格的上涨。

更别说,中国经济的动能也变得更加均衡,发展得挺稳定的。

第一、第二、第三产业都在发力,政策带动内需和促进投资的成效挺显著。

在对外贸易方面,中国的“新三样”——电动汽车、锂电池和太阳能电池,逐渐变成了出口的主要力量。

海关总署数据显示,上半年“新三样”出口涨了12.7%,带动整体出口总额多了7.2%。

这样多元化的增长格局,让咱们中国的经济抗风险的能力明显提升。

更别说,为了帮企业减轻负担,央行还出台了降准降息的措施,再配合科技创新再贷款,把企业的融资成本压得更低点。

不少中小企业老板都表示,现在贷款利率降了,手上的资金变得更宽裕,有底气投入到研发和扩大生产上。

曾经位列世界第二的经济大国日本,如今遇到了“左右夹攻”的苦恼局面。

据日本内阁府的数据,2025年上半年GDP大概在2.1万亿美元左右,比去年同期上涨了1.5%。

这个数字一出来,日本就从世界第三大经济体掉到第四名,被德国正式赶了上来。

因为美国的汽车关税,日本的支柱产业一下子遭受了打击,受到了很大的冲击。

据统计,今年上半年,日本对美国的汽车出口下降了11%,其中丰田汽车受到的影响最大。

预计2025财年净利润会大跌44%,降到2.66万亿日元,而营业利润由于关税减少,可能高达1.4万亿日元。

不仅如此,关税的冲击像多米诺骨牌一样传遍整个产业链,从钢铁、零配件到物流运输,有超过五百万个工作岗位正面临威胁。

日本经产省提醒说,汽车行业每减少1万亿日元的产出,会拉低整体GDP大约0.2%。

要是把外部的关税比作“外伤”的话,日本国内的结构性难题就像“内伤”一样,其中最明显的莫过于老龄化这块硬骨头。

日本六十五岁以上的人口占比已经超过29%,这就让劳动力市场变得死气沉沉,创新的动力也跟着减弱。种种这些问题,都让日本经济难以持续保持增长的势头。

再说,印度的崛起也给日本制造压力。上半年GDP已经达到1.9万亿美元,按照6.8%的增速,估计两年内就可能赶超日本了。

德国上半年GDP到了4.74万亿美元,甩开日本,变成全球第三大经济体;而印度以4.27万亿美元的GDP紧跟在后,紧追着日本。

德国这成绩,主要靠它那些强劲的高端制造产业支撑,算是关键所在吧。

作为“欧洲工厂”,德国在汽车、机械、化工这些行业占据全球领先的技术水平和品牌优势,算得上是佼佼者了。

尽管全球经济的不确定因素增加,德国制造业依旧展现出很强的竞争实力,带动经济平稳发展。

德国超越日本成为全球第三大经济体,这不仅是数字上的变化,更彰显了德国经济体制的优势以及强劲的创新力。

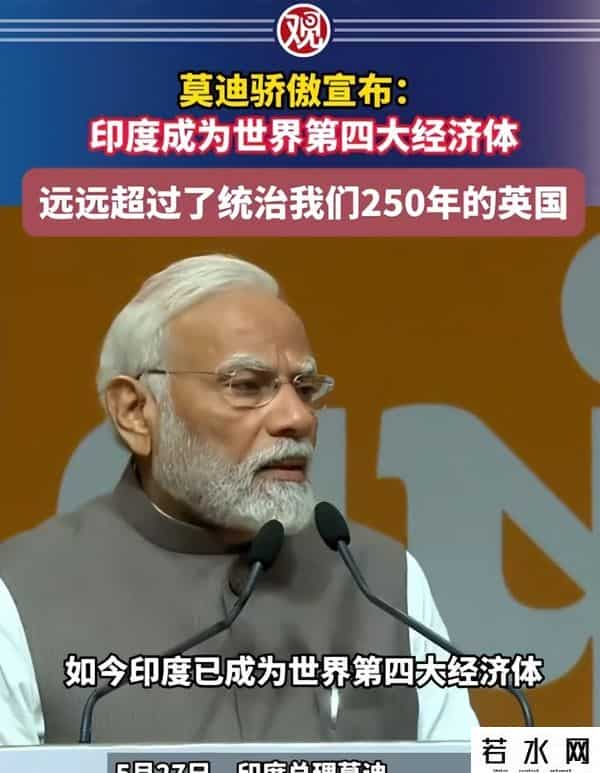

再说了,印度经济的快速崛起也是颇为引人关注的一回事。

靠着人口红利和快速发展的服务业、制造业,印度经济一直保持着高速增长。

上半年的GDP攀升到4.27万亿美元,和日本的差距也在逐渐缩小。

年轻的居民比例增加,带来了丰富的劳动力资源和巨大消费市场。服务业结合制造业双管齐下,使印度经济表现出非常强的动力。

纵使4.27万亿美元的上半年总数有一些争议,但不得不承认,印度正逐渐成为推动全球经济向前发展的关键引擎。

不过,要想真正掌握全球经济的整体局势,可不能被那些表面上的GDP数字给蒙住眼睛,统计方式的不一样,经常会带来理解上的偏差。

美国用的那个“环比折年率”,把一个季度的环比增长速度乘四,结果看着像增长得更快了。这样一来,短期里的波动,比如第二季度进口突然大跌,就会被放大成GDP增长的主要因素,容易让人误会实际的情况。

中国使用的“同比增速”,是跟去年同期的数字比,反映经济的真正走向。就算5.3%的增速看起来比美国的3%低一点,但实际上更有含金量。

而且,购买力平价这个指标,能更准确地反映出一个国家的真实经济水平。

按照这个推算,2025 年中国的GDP大约会达到 35.29 万亿美元,而美国则预计是 28.78 万亿美元,中国也已经跃升为世界第一大经济体啦。

这种算法考虑到了各国物价的不同,更贴近实际,能更好地反映出一个国家在自己国内市场上的经济实力。

世界银行和IMF的数据都表明,按购买力平价算的话,中国在全球经济增长里的贡献早就超过美国了,在制成品消费啥的方面,表现得也远远优于他们。

不过啊,GDP数字只能算是反映经济实力的一个角度,真正的比拼还得看增长的质量、能不能持续,以及对老百姓生活的改善程度。

这一方面,每个国家都有自己的强项和短板,也都面对不同的难题。

未来,能在这场全球经济角逐中赢得胜利的,不光看GDP的总规模和增长速度,更关键的是经济结构的调整、创新实力的增强以及人民生活质量的改善。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。