中国政府负债率68.7%背后,三组数据揭示真实全球位置

财政部部长蓝佛安在国新办发布会上那份充满自信的宣言背后,其实是中国政府在债务管理方面的全局谋划,还有实实在在的风险控制能力在支撑着。

“我国政府的负债率正处在合理区间,相关风险也是安全可控的。”在9月12日国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,财政部部长蓝佛安专门公布了截至2024年末中国政府债务的具体数据。

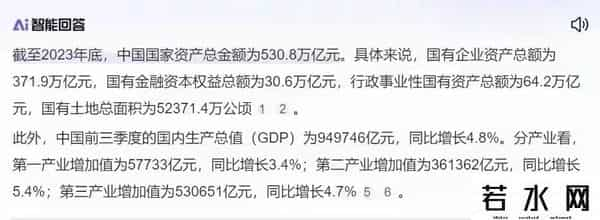

从公布的数据能看到,我国政府全口径的债务总额达到了92.6万亿元,这里面包含了34.6万亿元的国债、47.5万亿元的地方政府法定债务,还有10.5万亿元的地方政府隐性债务。

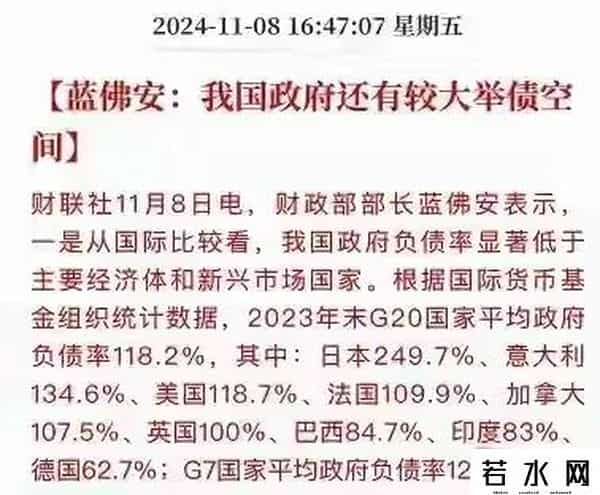

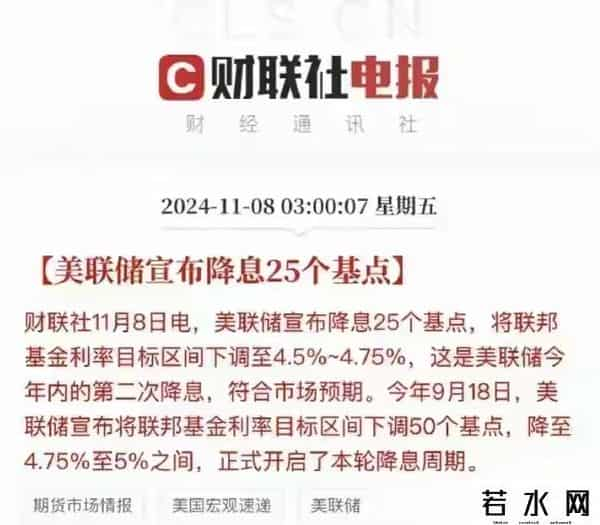

根据国际货币基金组织(IMF)今年4月发布的报告,G20国家的平均政府负债率已经高达118.2%,而G7国家的平均政府负债率更是涨到了123.2%。中国68.7%的负债率,很明显要低于这些发达国家群体的平均水平,差距还不小。

再看美国,它的国债数量已经达到了37万亿美元,这个数字快接近美国国内生产总值(GDP)的99%了,而且还有预测说,到2034年的时候,美国国债占GDP的比重会上升到122%,情况越来越严峻。

中国政府的负债率不光低于国际平均水平,更关键的是咱们的债务结构本身就有内在的稳定性。蓝佛安还特别强调了一点,“我们政府的这些债务,对应的是大量优质的资产”,这可不是空口说说的。

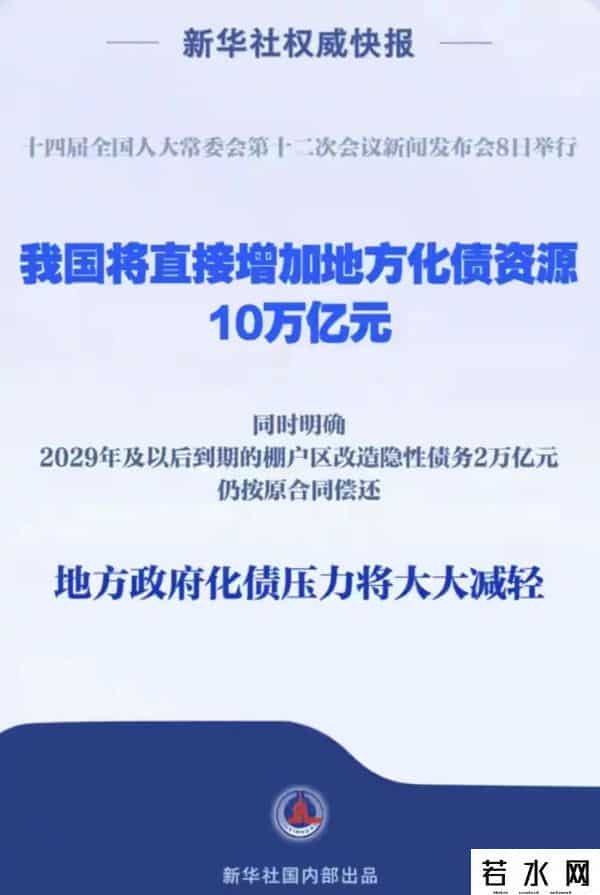

中国政府专门采取了一揽子的化债举措,而且这些措施都已经按照计划落地实施,还在持续发挥效果。截至今年8月底,之前一次性增加的6万亿元专项债务限额,已经累计发行了4万亿元,推进速度很稳。

通过债务置换的方式,各个地方债务的平均利息成本降低了超过2.5个百分点,单是这一项,就能节约超过4500亿元的利息支出。从今年开始到现在,全国已经发行了2.78万亿元的新增地方政府专项债券,其中还安排了8000亿元来补充政府性基金的财力,专门用来支持地方化解债务。

财政部一直坚持“化债和发展两条腿走路”的思路,这也有效推动了经济发展和债务管理形成良性循环。这种思路其实增强了地方的发展动能,因为化债工作打通了资金链条,能让地方腾出更多的资金资源、时间精力还有政策空间,用在解决经济发展里遇到的那些堵点、痛点和难点问题上。

在债务风险防控方面,咱们已经取得了实质性的进展。截至2025年6月末,超过六成的融资平台实现了退出,这就意味着有60%以上的融资平台隐性债务已经清零,融资平台的改革转型也在加快推进,成效很明显。

金融环境也跟着得到了明显改善。金融机构的资产质量变好了,面临的风险也显著降低,而且它们对实体经济的信贷投放意愿和能力也明显增强了,能更好地支持实体企业发展。

到了“十五五”期间,中国还会继续统筹好发展和安全这两件大事,加快建立健全一套和高质量发展相适应的政府债务管理机制。蓝佛安也表示,接下来会在发展的过程中化解债务,在化解债务的同时推动发展,为经济平稳健康、行稳致远提供有力的支撑。

如果对比一下2023年的数据,我们就能更清楚地看到中国债务管理的轨迹。截至2023年末,全国政府法定债务的余额是70.77万亿元,这里面包含30.03万亿元的国债余额,还有40.74万亿元的地方政府法定债务余额。

按照国家统计局公布的2023年国内生产总值(GDP)初步核算数126.06万亿元来计算,2023年全国政府的法定负债率是56.1%,这个数字当时也是在合理范围里的。

仅仅一年的时间,国债就多了3万亿元,地方债多了7万亿元,加起来总共增加了10万亿元的债务。政府负债率也从之前的56.1%上升到了现在的68.7%,增长了12.6个百分点。不过这种增长,和中国实施积极财政政策的步伐是一致的,是为了更好地推动经济发展。

融资平台的转型步伐还在不断加快,截至今年6月末,超过六成的融资平台已经实现了退出,有60%以上的融资平台隐性债务也已经清零,债务风险进一步降低。

金融机构对实体经济的信贷投放意愿和能力明显增强,而且通过债务置换,地方债务的平均利息成本降低了超过2.5个百分点,每年能节约的利息支出超过4500亿元,大大减轻了地方的财务压力。

中国的这些债务对应的是大量优质资产,这些资产分布在全国各地的基础设施项目和公共服务项目当中,现在还在持续产生经济效益和社会效益,为民生改善和经济发展提供着助力。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。